ミラクルロボは、小学4・5年生向けの学習支援ロボットです。毎日、小学校で習うことのアドバイスをしたり、質問をするとよくある学習のつまずきを解消できます。また、学びたい気持ちになるような話をして、子供たちが学習にむかうきっかけをもたらします。

また、10歳頃の精神的な親からの自立において、姿がロボットだからこそできる友好的な関係をもたらします。名前を呼んで学習の時間を知らせたり、覚えたことを言い合うゲームをしたり、英語をつかった発話も人の目を気にしないで練習できたりするので、1年間を通して子供たちを見守る、相棒のような存在となります。

プロダクトの目標は、通信教育サービス「進研ゼミ」への入会動機となる期待を得ること。また、入会だけでなく、およそ40万人の子供たちに届けられた際に満足して、サービスを継続してもらうことでした。主なステークホルダーとして社長を含んだ上層部も注目し、営業・編集・アプリのチームからも巻き込んで、社内外のメンバーが50名を超える規模のプロジェクトでした。その中で、プロダクトの価値を決める企画から参画し、主にソフト開発リーダーとして開発の中核を担いました。

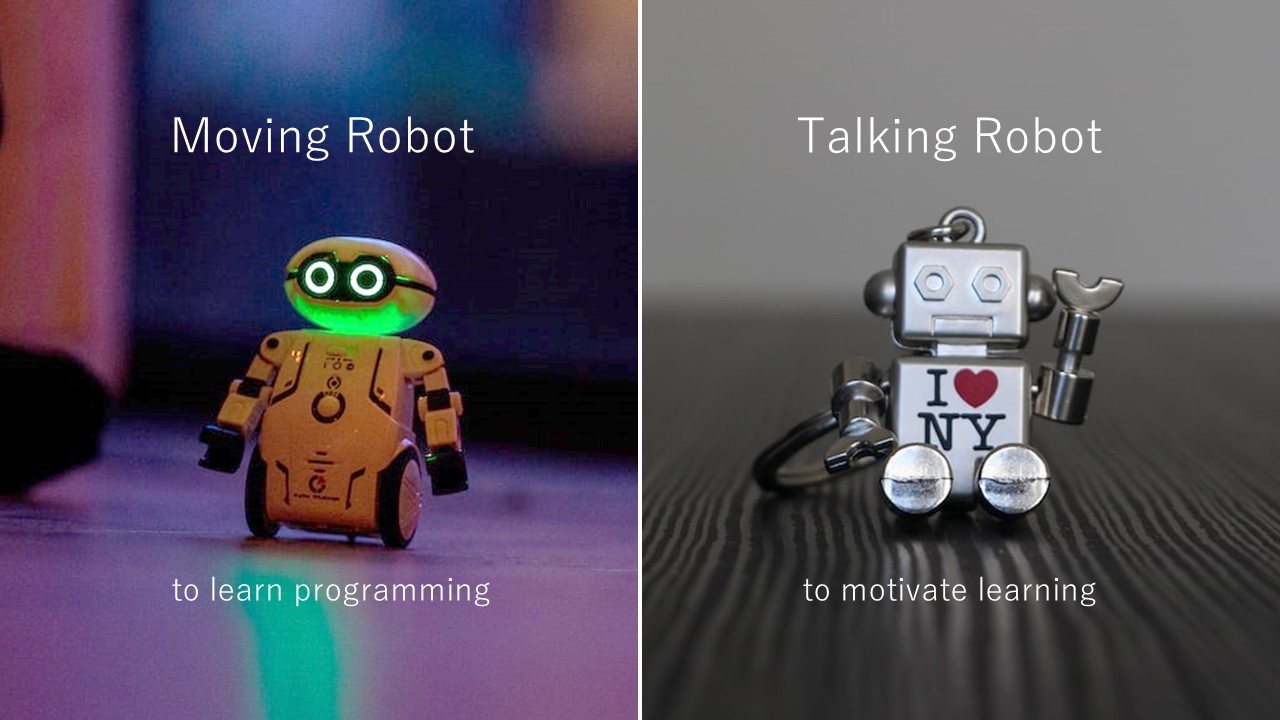

学習に役立つロボット型玩具がプロジェクトの成果物であり、新規入会数と初月の継続率が主なKPIでした。しかし、私がプロジェクトに参画した時点では、プログラミング学習ができる動くロボットと、学習の動機づけを行うしゃべるロボットという2つのコンセプトのどちらにするかが決着していませんでした。理由は、ステークホルダーが理想を語るばかりで、プロダクトの具体がなかったことでした。一つの原因に「何を、なんのために作るか?」に責任をもつプロダクトマネージャーの役割が、当時の体制では浮いていたことがあります。

私はソフト開発のリーダーとしてアサインされましたが、プロジェクトリーダーと相談して上位企画にも協力することに。そして、コンセプト決定を行うための(販売観点での)顧客調査を促すよう、メーカーへの技術ヒアリングをふまえて、両案の具体的な企画提案(ユーザーの活用シーンと、そのために必要な機能の整理)を行いました。それらをもとに顧客調査が行われ、「学習の動機づけを行うしゃべるロボット」というコンセプトに決まりました。

子どもたちとロボットとの話せる体験のため、3つのステップを経て仕様を具現化しました。

スタンドアローンで稼働する自然言語認識について、メーカーへ技術調査依頼。検証をすすめ、一度に約50語ほどの判別までが現実的とわかり、この性能をふまえてソフト仕様を決定していくことにしました。

子どもたちがロボット話す体験を演出するために、言葉のキャッチボールを簡単にする必要がありました。そこで、2つのUIを基本として設定しました。ひとつは、画面に必ず選択肢を表示すること。もうひとつは、似た言葉、違った言い方、イントネーションを変えた表現も認識できる設計することです。

試作機を子どもたちに使ってもらうと、ロボットとはいえ機械に対して話すことに慣れておらず、無暗にボタンで操作しようとする子が大半でした。おしゃべりができるロボットがコンセプトとはいえ、ユーザーの実態に即して、ボタン操作でも会話が進められる(選択肢を選べる)よう修正しました。

このプロダクトのKPIのひとつが、通信教育の主であるタブレットを使った学習の利用率アップでした。単独で顧客に期待され、ユーザーに満足されつつ、タブレットでの学習へどのように誘導するか? 答えとして用意したのが「連携によるコンテンツ拡張」です。

パワーアップすることで、ゲームなどのお楽しみ機能が追加されます。ロボットのパワーアップの手法として、QRコードの撮影をトリガーとすることを開発。これについては、私がもともとアプリ開発を行っていたチームにいたノウハウがあり、Unityのアセットを使ったプロトタイプを早めにつくって技術検証ができたため、実現できました。

もともと社内の注目を集めていた挑戦的なプロジェクトで、予算や人員といったリソースも過去10年で類を見ない規模でした。また、部署を異動してすぐだったので、コネクションやノウハウが十分ではありませんでした。そんな逆境でも完遂できた理由は、前例やノウハウがないからこそ素直に人に頼り、それを人にわかりやすく伝えようとしたからだと考えます。具体的には下記のことを徹底しました。

規模が大きなプロダクト開発だからこそ、ソフトスキルで乗り越えられた場面が多かったと思います。この開発でプロダクトマネージャーとしての多くの糧を得ました。